「仕女拜月」是中國古典繪畫中經典的題材之一,跨越唐、宋、元、明、清數代,眾多畫家以筆墨勾勒月下仕女的優雅身姿,既再現了傳統民俗中「拜月」的儀式感,又通過仕女的神情與姿態,寄託對美好願望的嚮往。這類作品不僅是古代女性形象的生動記錄,更蘊含著中國傳統文化中「月」的意象美與「禮」的儀式感,成為古典繪畫中「仕女圖」的重要分支。

一、題材溯源:從「拜月民俗」到「繪畫經典」

「仕女拜月」的題材根源,來自中國古代的「中秋拜月」或「祭月」民俗。早在漢代,便有「秋夕祭月」的習俗,至唐宋時趨於盛行,明清時更為普及 —— 每逢中秋夜,人們會設香案、擺供品(如月餅、瓜果),女子則對月叩拜,祈求「月神」保佑容顏姣好、姻緣美滿,或訴說心中願望。這種充滿浪漫色彩的民俗,自然而然成為文人與畫家的創作靈感,逐漸轉化為繪畫中的經典題材。

不同時代的「仕女拜月圖」,既遵循民俗的核心儀式(如設香案、執香拜月),又融入當時的審美風尚:唐代仕女畫講究「豐腴健碩」,拜月仕女多衣袂華麗、姿態端莊;宋代仕女畫趨於「纖細秀麗」,仕女神情含蓄、筆墨清雅;明清時期仕女畫更重「神態傳達」,無論是唐寅的灑脫、仇英的精細,還是改琦、費丹旭的「清瘦飄逸」,都賦予拜月仕女獨特的時代氣息。

二、經典作品賞析:不同風格的「月下柔情」

歷史上眾多畫家都曾創作「仕女拜月圖」,其中不乏膾炙人口的經典,這些作品雖同題同源,卻因畫家風格差異呈現出截然不同的藝術魅力。

1. 唐寅《仕女拜月圖》:灑脫筆墨中的含蓄情愫

明代畫家唐寅(唐伯虎)的《仕女拜月圖》(現藏於故宮博物院),是這一題材的代表作之一。畫中以中秋夜為背景,庭院內桂花飄香,石桌上擺放著月餅、瓜果與香爐,一位仕女身著寬袖長裙,手持香燭,對月躬身拜禱,身旁侍女捧著供品侍立,神情恭謹。

唐寅的筆墨向來灑脫自如,畫中仕女線條流暢飄逸,衣褶用「蘭葉描」勾勒,輕重變化自然,既表現出綢緞的柔軟質感,又暗含仕女的優雅身姿;仕女面容清秀,眉如遠山,目含柔情,雖未直接描繪「微笑」,卻通過眼神與嘴角的細微筆觸,透出對願望的期盼;背景中的月輪以淡墨暈染,周圍環繞幾縷輕雲,沒有過多細節,卻營造出「月色皎潔、夜色清涼」的意境,與仕女的溫柔神情相得益彰。整幅畫沒有華麗色彩,僅以水墨為主,略施淡彩,卻在清雅中透出含蓄的情愫,宛如一首安靜的月下抒情詩。

2. 仇英《仕女拜月圖》:精細工筆中的華美韻致

與唐寅的「寫意」風格不同,明代另一仕女畫大師仇英的《仕女拜月圖》,以「工筆重彩」著稱,更顯華麗精緻。畫面場景更為豐富:庭院內雕欄玉砌,桂花樹枝葉繁茂,幾位仕女圍繞香案而立,或執香拜月,或低語交談,或撫琴相伴,動作各異卻井然有序,再現了古代女子中秋結伴拜月的熱鬧場景。

仇英的筆法極其精細,仕女的衣裝花紋用「細線描」一一勾勒,從裙裾的纏枝蓮紋到袖口的雲紋,無不細膩入微,色彩則以硃紅、寶藍、鵝黃為主,鮮豔飽滿卻不艷俗,體現出明代宮廷仕女的華美氣質;仕女的面容採用「三白法」(額頭、鼻尖、下巴施白粉),膚色瑩潤如玉,眼神明亮有神,既有少女的嬌憨,又有仕女的端莊;背景中的月輪更為具象,月中玉兔與桂樹隱約可見,增添了神話色彩與民俗趣味。整幅畫如同一幅「古代中秋生活圖卷」,不僅展現了拜月儀式,更生動還原了明代貴族女子的生活場景,兼具藝術性與史料價值。

三、藝術特徵:「月」與「仕女」的意象融合

無論是寫意還是工筆,「仕女拜月圖」的核心魅力,在於畫家對「月」與「仕女」兩大意象的巧妙融合,形成獨特的審美體系:

1. 「月」的意象:既是背景,也是情感載體

畫中的「月」從非簡單的風景點綴,而是承載著多重含義:

- 時間與場景符號:圓月直接點明「中秋」時節,為拜月儀式提供合理背景,讓畫面更具真實感;

- 情感寄託:中國文化中,「月」向來與「思念」「圓滿」相連 —— 拜月仕女的願望,或為思念遠人,或為祈求姻緣,或為期盼平安,而「月」的皎潔與圓滿,恰好映襯出這種對美好的嚮往,讓情感表達更為含蓄深遠;

- 意境營造:畫家多以淡墨、留白或淺黃色表現月色,讓畫面整體透出「清涼」「安靜」的氛圍,與仕女的柔軟身姿、含蓄神情相契合,形成「景與情合」的意境。

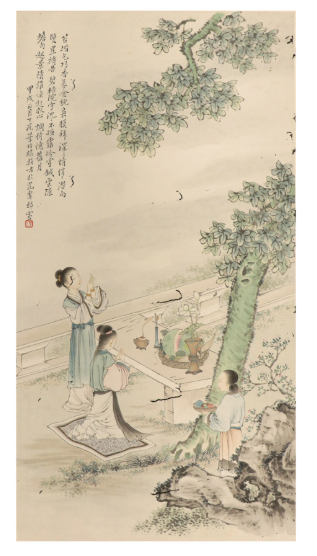

仕女拜月圖

| 斷定/款識Years | 葉曼叔YE MANSHU |

| 規格Specification | 76×40cm |

| 數量Number | 1件1pc |

| 預估價Estimated price | SGD 10,000-20,000 |

| 多禄溙(澳门)拍賣時間/場次Auction time/location | 2025 SPRING AUCTIONS |

葉曼叔,又作曼殊,字培橚,民國時期海派著名畫家。寓居海上,鬻畫自給,善工筆花鳥、人物、山水,以改費仕女人物畫為最佳。家學淵源,弟葉鳳池(培源)、子葉大榮(翔馥)、女葉爾瑩(美珪)、葉爾美(人麗)、葉爾慧均善畫而有名於時。

2. 「仕女」的塑造:從「形象」到「神態」的傳達

「仕女」是畫面的核心,畫家們從不僅僅描繪「外貌」,更注重「神態」的傳達:

- 姿態:拜月仕女多以「躬身」「執香」為主要動作,線條柔和彎曲,避免僵硬筆觸,既符合「拜月」的禮儀規範,又體現女性的柔美;

- 神情:無論是唐寅筆下的「含蓄期盼」,還是仇英筆下的「嬌憨端莊」,仕女的眼神多向下或向月,避免直視觀者,既符合古代女性「含蓄內斂」的品格,又讓「拜月」的專注感更強,引發觀者對其「心中願望」的想象;

- 服飾與環境:仕女的衣裝、周圍的香案、供品、庭院,皆與其身份(貴族或平民)、時代背景相匹配,既增強畫面真實性,又通過細節(如華麗衣裝對應貴族身份、簡樸庭院對應平民生活)豐富作品的文化內涵。

四、文化內涵:民俗、審美與女性心聲的記錄

「仕女拜月圖」不僅是古典繪畫的藝術珍品,更承載著深厚的文化意義:

- 民俗的視覺化記錄:這些作品生動再現了古代「中秋拜月」的儀式細節(如供品、動作、場景),成為研究傳統民俗的珍貴圖像資料,彌補了文字記載的不足;

- 傳統審美的體現:從唐代的「豐腴美」到明清的「纖秀美」,仕女的形象變化,折射出不同時代的審美取向,而「月」的清雅意象與「仕女」的柔美姿態,共同體現了中國傳統文化中「含蓄、圓融、美好」的審美追求;

- 女性心聲的間接表達:古代女性的情感與願望,多數難以通過文字直接記錄,而「仕女拜月圖」中,仕女對月訴說的模樣,恰是古代女性心聲的間接體現 —— 她們對愛情、家庭、平安的期盼,通過畫筆得以留存,成為珍貴的女性文化記憶。

如今,「仕女拜月圖」雖已成為歷史繪畫的經典,但其中蘊含的「月之美」「人之柔」與「願之善」,仍能引發現代人的情感共鳴。透過這些筆墨,我們不僅能欣賞古典繪畫的藝術魅力,更能窺見古代人的生活與情感,感受傳統文化的綿長生命力。

多祿溙國際拍賣2026年香港春拍,現全球徵集各類藏品!

Dorothy International Auction 2026 Hong Kong Spring Auction, now accepting worldwide submissions of various types of collectibles!

徵集範圍:中國書畫、瓷器、玉器、銀元、金銅佛像等頂級藝術品。

Scope of Collection: Chinese paintings, porcelain, jade,Silver dollar, gilt-bronze Buddhist figures, and other exceptional works of art.

徵集地點:多祿溙新加坡辦事處/多祿溙香港辦事處/多禄溙澳門辦事處。

Collection location:Dorothy Singapore Office / Dorothy Hong Kong Office / Dorothy Macau Office.

專業團隊、全球渠道、精準匹配。聯繫我解鎖您的藏品價值!

Professional team、Global channels、Precise matching. Contact me to unlock the value of your collection!

联系方式:Contact Information:852 46400204

💬WeChat:852 46400204

📞 WhatsApp:+hjylqt520

📮Email:buic08320@gmail.com