北京故宮博物院作為世界上現存規模最大、保存最完整的木構古建筑群,館藏文物逾 186 萬件,其中眾多 “鎮館之寶” 不僅是中華文明的璀璨瑰寶,更承載著千年的歷史記憶與工藝智慧。以下便選取几件最具代表性的鎮館之寶,展現其獨特魅力與深層價值。

一、青銅器類:商代後母戊鼎

後母戊鼎(原稱司母戊鼎)可謂北京故宮青銅器館的 “巔峰之作”,也是迄今為止世界上出土最大、最重的青銅禮器,享有 “青銅之王” 的美譽。這件鼎鑄造於商代晚期(約公元前 13 世紀至公元前 11 世紀),高 133 厘米、口長 110 厘米、口寬 79 厘米,重達 832.84 公斤,整體呈長方形,立耳、方腹、四足中空,器身裝飾著精美的獸面紋(又稱饕餮紋),紋飾層次分明,線條剛勁有力,既體現了商代青銅鑄造的超高技藝,又彰顯了當時王室的權威與氣魄。

從鑄造工藝來看,後母戊鼎的製作堪稱奇蹟。當時的工匠採用 “分鑄法”,先分別鑄造出鼎的耳、身、足等部分,再將其組合拼接,最後進行整體修飾。據考證,鑄造這件鼎需要動用數百名工匠協作,耗費數千斤金屬原料,在沒有現代科技的商代,能完成如此龐大且精細的鑄造工程,足以證明中國古代青銅技術已達到爐火純青的境界。此外,鼎腹內壁鑄有 “後母戊” 三字銘文,經學者研究,這三字是商王武丁之子為祭祀母親 “戊” 而鑄,因此這件鼎不僅是工藝珍品,更是研究商代宗法制度與王室親屬關係的重要實物資料。如今,後母戊鼎陳列於北京故宮博物院寧壽宮區的青銅器館,每年吸引數百萬遊客前來瞻仰,感受商代青銅文明的雄渾氣勢。

二、書畫類:東晉王羲之《蘭亭序》(馮承素摹本)

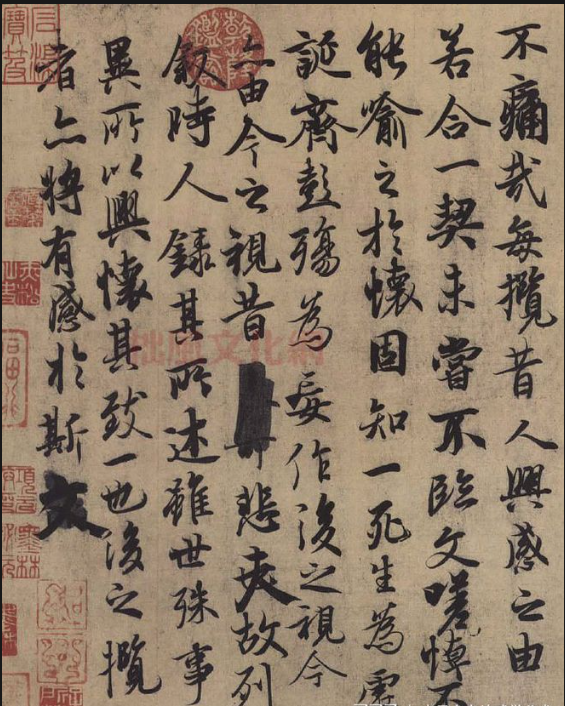

雖説王羲之《蘭亭序》真跡早已失傳,但北京故宮博物院收藏的唐代馮承素摹本(又稱 “神龍本”),因摹寫精細、最接近真跡風貌,被譽為 “天下第一行書” 的最佳替代品,也是書畫館的 “鎮館之寶”。這件摹本為絹本,縱 24.5 厘米、橫 69.9 厘米,內容是王羲之在東晉永和九年(公元 353 年)“曲水流觴” 雅集時所作的散文,全文共 324 字,筆法流暢自然,結體變化多端,既有 “飄若浮雲,矯若驚龍” 的灑脫,又蘊含著文人雅士的閒適心境。

馮承素摹本的珍貴之處,在於其採用了唐代先進的 “雙鉤填墨法”—— 工匠先以細線勾勒出真跡的筆畫輪廓,再在輪廓內填注墨色,幾乎還原了王羲之筆法的輕重、提按與飛白效果。從細節來看,摹本中 “之” 字的寫法各異,有的輕靈飄逸,有的厚重沉穩,充分體現了王羲之 “一筆書” 的藝術主張;此外,摹本上還留存著歷代收藏家與帝王的題跋、印章,如唐太宗李世民的 “貞觀” 印、宋徽宗趙佶的 “宣和” 印等,這些印記不僅見證了《蘭亭序》摹本的流傳歷程,更提升了其文化價值。如今,這件摹本被妥善收藏於北京故宮的書畫庫,僅在重要展覽中偶爾展出,每次亮相都會引發書法愛好者的極大關注。

三、瓷器類:明代永樂青花纏枝蓮紋壓手杯

永樂青花纏枝蓮紋壓手杯是北京故宮瓷器館的 “明星藏品”,也是明代青花瓷器的經典代表作,因其造型獨特、釉色瑩潤、花紋精美,成為眾多藏家與學者追捧的對象。這件壓手杯製作於明代永樂年間(公元 1403 年至 1424 年),高 5.2 厘米、口徑 9.3 厘米、足徑 3.9 厘米,杯身呈撇口、弧腹、圈足的造型,上手撫摸時,杯沿恰能壓住手指,故得名 “壓手杯”,既美觀又實用。

從工藝來看,這件壓手杯的青花用料極為講究,採用的是從國外進口的 “蘇麻離青” 料,燒制後青花呈色濃艷明快,色調深淺不一,並伴有獨特的 “暈散” 與 “鐵斑” 效果,宛如中國傳統水墨畫的暈染筆觸,極具藝術感染力。杯身繪製的纏枝蓮紋,花葉纏繞,連綿不斷,不僅線條流暢,而且構圖飽滿,體現了明代工匠高超的繪畫技藝。更為珍貴的是,杯底內壁書有 “永樂年製” 四字篆書款,這是明代官窯瓷器中最早的年款之一,對於研究明代官窯制度與瓷器生產具有重要意義。如今,這件永樂青花壓手杯陳列於北京故宮博物院陶瓷館,與其他時代的青花珍品一同,展現了中國古代瓷器藝術的輝煌成就。

除上述三件鎮館之寶外,北京故宮博物院還藏有清代乾隆年間的 “各類釉彩大瓶”、宋代張擇端的《清明上河圖》(北宋版本)、元代青花釉里紅纏枝蓮紋罐等眾多珍貴文物。這些鎮館之寶不僅是北京故宮的 “靈魂”,更是中華民族的文化驕傲,它們見證了中國古代文明的興盛與輝煌,也為後人研究歷史、藝術與工藝提供了不可替代的實物依據。

諮詢電話+852 46400204黄生

WhatsApp:+852 46400204

LINE:852 46400204

WeChat +hjylqt520

buic08320@gmail.com