(一)戰國 “安陽方足布” 的海外漂流

1930 年代,河南安陽殷墟附近的農田裡,一批戰國時期的 “安陽方足布” 被盜掘出土。這種錢幣鑄於戰國中晚期,正面銘刻 “安陽” 二字,是燕國與趙國邊境貿易的重要貨幣,存世量本就稀少。當時,日本古董商山中定次郎通過駐華代理人,以低價收購了其中近百枚,並分批運往日本。

這批 “安陽方足布” 中,有一枚背面帶有 “左” 字銘文的珍品,後被日本收藏家森功太郎收入囊中。1941 年,森功太郎將其捐贈給東京國立博物館,如今仍陳列在該館的 “東洋貨幣展廳”。值得關注的是,這批錢幣的流失軌跡,恰好印證了民國時期 “國外古董商 + 國內盜掘者” 的走私鏈條 —— 古董商提供資金與銷路,當地農民負責盜掘,中間人牽線搭橋,最終導致珍貴文物流向海外。

銅八寶鼓釘交龍鈕鐘

| 斷定/款識Years | 清QING DYNASTY |

| 規格Specification | H:26.3cm |

| 數量Number | 1件1pc |

| 預估價Estimated price | SGD 50,0000-60,0000 |

| 拍賣時間/場次Auction time/location | 2025 SPRING AUCTIONS |

此銅镈精銅所鑄,鑄銅精密堅實,包漿厚重。器作編鐘造型,形製典雅,小器大樣。鐘圓頂,直腹,撇沿,中空。頂鈕連身蒲牢,龍背供起成孔,用於穿系。上部飾佛門聖花蓮瓣紋;中部主體分為四個部分,每個部分內鑄三排鼓釘紋,鼓釘間高鑄八寶紋,相隔每部分之間鑄卷草紋;下部並鑄四個圓凸音乳,以供敲擊之用。整器形製、氣韻於明清宣銅中脫穎而出,既蘊含古典文雅之氣,又富有清代宮廷造物之美。且今查閱公私收藏,此式镈鐘造型與北京大鐘寺大型編鐘造型類似,可謂小器大做,然相類尺寸、相似造型的镈鐘卻極為少見,足可證此镈鐘是等級極高的禮器。整器大氣磅礡,造型簡潔優美,龍鈕雕琢精細,頗具清康熙之宏輝氣魄,觀之有餘音在耳繞梁三日不絕之感,堪稱清代镈鐘之翹楚,保存良好,殊世罕見。

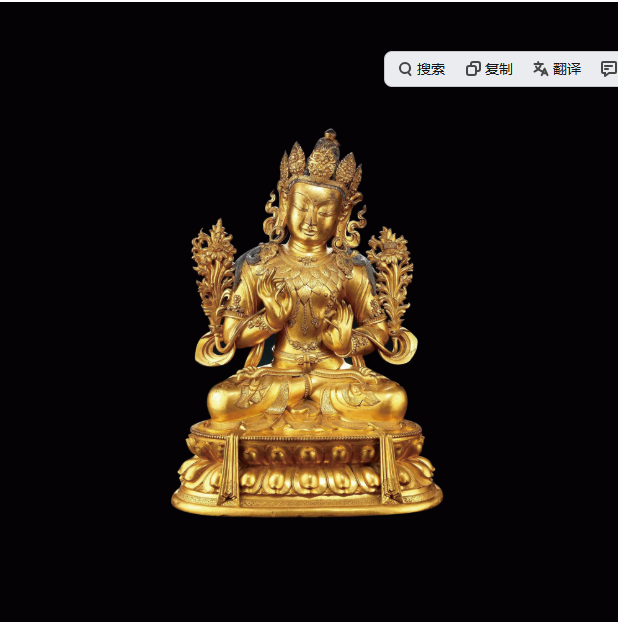

銅鎏金文殊菩薩像

二、科技賦能:古錢幣保護與回流的現代途徑

(一)數字化存檔:讓海外古錢幣 “虛擬回歸”

近年來,中國文物機構與海外博物館合作,開展古錢幣數字化項目,讓海外收藏的中國古錢幣以 “虛擬形式” 回歸故鄉。2022 年,故宮博物院與大英博物館聯合發起 “全球中國古錢幣數字庫” 項目,對兩館收藏的共計 3 萬餘枚中國古錢幣進行高精度掃描、3D 建模,並上線開放查閱平台。

用戶登錄平台後,不僅能放大查看錢幣上的細微紋路(如唐代 “開元通寶” 的錢郭、宋代 “崇寧通寶” 的瘦金體筆劃),還能通過 AR 技術模擬錢幣在手中翻轉的效果。這種數字化方式,既解決了實物回流的難題,又為學術研究提供了便利 —— 此前因地域限制無法親赴大英博物館的中國學者,如今可在線上研究 “齊六字刀” 的銘文演變,推動錢幣學研究的進一步深入。

(二)區塊鏈技術:追溯古錢幣的 “身份檔案”

針對國際拍賣市場上古錢幣來源不明的問題,中國企業與海外文物鑒定機構合作,引入區塊鏈技術建立 “古錢幣來源追溯系統”。2023 年,上海某文化科技公司為一批擬拍賣的清代古錢幣上鏈,將錢幣的鑄造時間、出土記錄(若有)、歷代收藏者信息、檢測報告等數據錄入區塊鏈,形成不可篡改的 “數字身份檔案”。

這一系統上線後,若拍賣的錢幣涉及戰爭掠奪或非法走私,系統會自動標註 “來源存疑”,並聯動國際文物組織進行核查。2024 年,英國倫敦一場拍賣會上,一枚標註 “清代康熙通寶” 的錢幣因被系統識別出 “1900 年八國聯軍掠奪來源”,最終被臨時撤拍,避免了非法文物的流通。

(三)跨國聯合考古:從源頭減少古錢幣流失

除了事後追索,中國還與古錢幣出土地密集的國家開展跨國聯合考古,從源頭防範文物流失。2021 年,中國與哈薩克斯坦合作,對哈薩克斯坦境內的 “碎葉城遺址”(唐代絲綢之路重鎮)進行考古發掘,出土了數百枚唐代 “開元通寶” 和 “乾元重寶”。

按照雙方協議,這些古錢幣由中哈兩國聯合修復後,一半留存哈薩克斯坦國家博物館,一半移交中國陝西歷史博物館展出。這種 “聯合考古 + 文物共享” 的模式,不僅保護了絲綢之路沿線的古錢幣遺存,更通過學術合作減少了非法盜掘與走私的空間,為國際文物保護提供了 “中哈範本”。

三、民間力量:古錢幣回流的 “新引擎”

除了政府與學術機構,民間組織也成為推動古錢幣回流的重要力量。2020 年,中國 “海外文物回流基金會” 成立,截至 2024 年,已募集資金超 5 億元人民幣,先後從海外購回戰國 “三孔布”、宋代 “靖康通寶” 等珍貴錢幣 23 枚,並捐贈給各地博物館。

該基金會還發起 “尋找海外中國古錢幣” 公益項目,鼓勵海外華人拍攝身邊的中國古錢幣,上傳至項目平台。2023 年,一位居住在法國巴黎的華人學生,在當地跳蚤市場發現一枚明代 “永樂通寶”,通過平台上傳信息後,經專家鑒定,這枚錢幣是明代鄭和下西洋時流傳至歐洲的,最終由基金會購回,移交給南京鄭和紀念館。

這種 “民間參與 + 專業鑒定 + 基金支持” 的模式,打破了以往文物回流過度依賴政府與大收藏家的局限,讓更多普通人有機會參與到文化遺產保護中,形成了 “全民護寶” 的良好氛圍。

四、展望:讓古錢幣成為文明交流的橋樑

如今,流失海外的古錢幣已不僅是 “需要回流的文物”,更成為跨文化交流的獨特載體。2024 年,“全球中國古錢幣特展” 在法國羅浮宮舉行,展出了來自全球 20 個國家的 500 枚中國古錢幣,其中既有大英博物館的 “齊六字刀”,也有中國回流的 “琉球通寶”。

展覽期間,法國學者通過分析唐代 “開元通寶” 在歐亞大陸的分佈,闡述絲綢之路的貿易路徑;中國學者則以宋代 “交子”(世界最早的紙幣)為例,介紹中國古代的金融創新。這種基於文物的學術對話,讓古錢幣超越了 “歸屬權” 的爭議,成為溝通不同文明的橋樑。

未來,隨著科技的進步與國際合作的加深,我們有理由相信,更多流失海外的古錢幣將以實物或數字形式 “回歸”,而它們所承載的中華文明記憶,也將在全球範圍內得到更廣泛的傳播與認同。

諮詢電話+852 46400204黄生

WhatsApp:+852 46400204

LINE:852 46400204

WeChat +hjylqt520

buic08320@gmail.com